Roberto Rugiero fala sobre sua trajetória, que se confunde com uma crítica obstinada à arte naïf e a defesa apaixonada da arte popular. Entrevista a

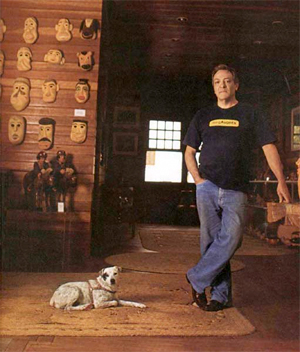

Riccardo Gambarotto ROBERTO RUGIERO NÃO É INGÊNUO. Fundador da Galeria Brasiliana, em São Paulo, um dos mais importantes acervos de arte popular do país, esse ex-jornalista e publicitário sabe que suas declarações são polêmicas e que certamente lhe trarão inimizades. No entanto ele as repete, sempre que pode, contra os mesmos alvos – o favorito deles sendo os artistas ditos naïf.

Não é por acaso: quando se tornou pesquisador e marchand em meados da década de 1960, estimulado por nomes como Franco Terranova, Ralph Camargo e principalmente Giuseppe Baccaro, Rugiero viu o que provavelmente foi o último momento da arte popular brasileira pré-arte naïf. E, como na sua opinião a nova escola veio roubar dos autênticos artistas os espaços nas bienais e o respeito da crítica, tem-se que sua vida como marchand foi, desde o começo, a de resistência.

Teoricamente, o rótulo naïf, ou primitivo, seria aplicado aos criadores de uma arte intuitiva, Livre de pressupostos técnicos, que para muitos se assemelharia à arte de uma criança – pela perspectiva ausente, pelos temas do cotidiano, pelo uso das cores. Para Rugiero, porém, o conceito arte naïf abrigaria um grupo de pessoas interessadas em pintar à maneira dos verdadeiros artistas primitivos, intencionalmente, a fim de aproveitar o mercado propício. “Naïf é quem compra.”

As frases de efeito devem ser herança da redação publicitária, e nelas provavelmente convivem a indignação sincera e a esperteza. Do que não se duvida, porém, é o respeito que ele devota aos artistas populares. É por eles que Rugiero viaja o Brasil, garimpando nos lugares mais inóspitos à erupção da arte os talentos que exibe na sua galeria. Sua avaliação, diz ele, nada tem de subjetivo, sendo determinada por quatro requisitos da grande arte. À originalidade é o primeiro e fundamental. Os outros são a poética, a direção narrativa por onde o artista segue; o fôlego, para que o artista não se repita; e, por último e menos importante, o domínio técnico.